“つくる”だけでなく、“はこぶ”を考える時代へ

〜持続可能な物流の未来〜

- 流通経済大学流通情報学部教授矢野 裕児氏(やの ゆうじ)

横浜国立大学工学部建築学科を卒業後、同大学院の修士課程を経て、日本大学大学院理工学研究科博士後期課程修了。工学博士。都市計画を学び、日通総合研究所、富士総合研究所を経て、現在は流通経済大学流通情報学部教授・同学部長、日本物流学会会長を務める。研究テーマはロジスティクス、物流、流通、都市計画と幅広く、近年は災害時対応、人手不足、環境問題、ネット販売、農産物や卸売市場の物流、大型店舗の立地などにも知見を広げている。共著に『物流論 第2版』(中央経済社)、『間違いだらけの日本の物流』(ウェッジ)など多数。東京都出身。趣味は街歩きと旅行。

目次

日本が直面する物流の危機とは

日本の物流は今、大きな転換期にあります。これまでは「頼めば安く、すぐに届けてくれる」のが当たり前でした。しかし、もうすでにこうした構造は維持できなくなってきています。その原因の一端には、ドライバー不足と法規制の強化があります。

1990年代に実施された物流の規制緩和以降、日本の物流業界は供給過多となり、弱い立場を余儀なくされてきました。ところが、近年、需要に対して供給が不足する事態が常態化しつつあります。背景にあるのは、日本全体で起きている人手不足の影響です。その結果、「物流コストのインフレ」といわれるほど物流コストは上昇しています。

画像はイメージです

画像はイメージですさらに追い討ちをかけているのが、ドライバーの時間外労働の上限規制の適用、拘束時間の規制強化、いわゆる「2024年問題」です。テレビや新聞で大きく報道されることとなり、多くの人が物流問題に関心をもった出来事でした。この規制強化により、特に長距離トラック輸送に影響が出ています。

実は、物流の危機は、過去にも何度かありました。例えば、高度経済成長やバブル経済の時代です。この時は需要が一時的に異常な高まりを見せたことで、需給バランスが崩れ、物流が間に合わない事態となりました。

しかし現状は、需要について大きく伸びたわけではなく、むしろやや下降気味といってもいいかもしれません。供給力の低下こそが、現代の物流の本質的な問題です。低下した供給力は簡単に戻せないため、この問題は中長期的に影響が出てくるといえるでしょう。

物流が滞ると起こる問題

物流が滞ると、小売店に適切に納品することが難しくなり、品薄状態が発生しやすくなります。小売店は販売機会を失い、消費者は必要な時に買えないという状況も発生しかねません。

実際に、コンビニ各社では一日の納品回数を減らしたり、百貨店においても、開店前に商品をすべて揃えるやり方を、一部見直したりしています。したがって、すでに物流の供給不足の影響は、私たちの消費生活に現れているのです。

画像はイメージです

画像はイメージです特に今後大きな問題が予想されるのは、生鮮品です。私たちがスーパーで購入している野菜、果物、魚類、花などは、長距離輸送によって運ばれている場合が多いといえます。しかし、「2024年問題」で長距離輸送に時間とコストがかかるようになれば、生産者は出荷自体を取りやめるでしょう。

とりわけ大きな影響を受けるのは、地方部です。人口が多く密集している東京が最も影響を受けそうに思いますが、東京は近郊に生鮮品の大きな産地があるため、野菜についてみると、500キロメートル以上の長距離輸送の割合は多くありません。

一方、大阪などの関西や四国地方は500キロメートル以上の輸送割合が50%を超えるところがほとんどなのです。また、地方部は消費側だけでなく、産地側でもあるので、出荷できないことによる経済的な打撃を受ける可能性もあります。

このように、物流が滞ることで、消費者は購入したくてもできない、販売側は売りたくても売れない状況になると考えられます。

物流改革を阻むもの

物流改革というと、物流事業者の問題と思われがちですが、物流事業者だけで改革できる部分は限られています。日本の物流を構造から改革するには、荷主側、もっというと、荷物を受け取る側の意識改革が欠かせません。

宅配便を例として考えてみましょう。宅配便において効率を悪くしているものとして、再配達があります。再配達は着荷主の都合によって発生します。発荷主や物流事業者に責任はありません。つまり、いくら発荷主や物流事業者が改革しようとしても、着荷主側の意識が低ければ解決できないのです。

画像はイメージです

画像はイメージですこれは事業者間においても同じことがいえます。発荷主側はコストに直結するため、物流問題へ意識を向けますが、コスト負担がない着荷主側は物流の効率化への意識は低いままです。

そこで政府は、「物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)」を制定し、荷主(着荷主を含む)を巻き込んだかたちでの効率化に乗り出しました。

「物流効率化法」で定められた努力義務は次の3点です。

•積載効率の向上

•荷待ち時間の短縮

•荷役(荷積み・荷卸し)時間の短縮

荷待ち時間とは、荷物の積み下ろしのためにトラックが待機させられる時間です。日本の商習慣では、朝一番に物流センターにトラックが集中します。そのため、荷物の積み下ろしを何時間も待つという状態が生じています。

荷役時間とは、荷物の積み下ろしにかかる時間です。日本の物流は手作業での荷積み、荷卸しの場合も多く、10トン車の場合、積み下ろしにそれぞれ約2時間かかるといわれています。

「パレット」という荷物をまとめて載せる荷役台を使えば、フォークリフトで一気に運べるのですが、積載量が減ることや、統一した規格で管理をするのが難しいことから普及は進んでいません。

これらの問題への対応が物流事業者だけでなく、発荷主、着荷主を巻き込んだ形で義務化されたことは、物流改革への大きな前進になると期待できます。

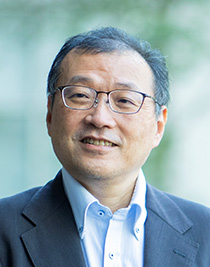

長距離トラックの代替が期待されるモーダルシフト

政府は、トラックドライバー不足などへの対策として、モーダルシフトの導入も推進しています。モーダルシフトとは、トラック輸送から鉄道や船舶を利用した輸送に転換することです。モーダルシフトを行うことで、長距離輸送を維持することが期待されています。

ただし、そこにはまだまだ問題が山積しています。まず、鉄道に関しては、現在の積載率が80%弱といわれているので、100%を目指す必要があります。しかし、鉄道会社が貨物車両を増やすのは簡単なことではありません。また、夜間しか線路を利用できないといった問題もあります。

(国土交通省ホームページより引用)

(国土交通省ホームページより引用)これまでは500キロメートル以上の長距離で利用されていたものを、300〜400キロメートルでの利用等も検討する必要があるでしょう。

船の場合はフェリーや、トレーラーが自走して乗り込み、そのまま貨物を運搬できる貨物専用のRORO船(Roll-on Roll-off船)などの利用がありますが、日本にはトレーラーが少ないという問題があります。

諸外国のように、港に鉄道の引き込みがあるところでは、船と鉄道の連携ができます。日本でもかつては築地市場に鉄道が入っていたことがありますが、そうしたことがまたできれば、より効率的にモーダルシフトが進むかもしれません。

「持続可能な物流」に向けて企業が取り組むべきこと

「持続可能な物流」を実現するには、サプライチェーン全体での取り組みが必要です。具体的には、情報の共有化が急がれます。

例えば、小売店で、メーカーが自社のどの商品がいくつ売れたのかについて、リアルタイムではほとんど把握していません。日本では小売店が交渉力を持つことが多く、メーカーに販売状況を十分に開示してもらえないという構造があります。もし小売店の販売状況が把握できれば、メーカーは製造数を最適化できるでしょう。さらに、在庫数がわかれば納品するタイミングや量を計画することもでき、物流の効率化にもつながります。

画像はイメージです

画像はイメージですまた、発荷主側からの事前出荷情報を把握できている物流センターも、ほとんどありません。物流センターは、入荷する荷物の量、車両などが事前にわからないため、非常に効率を落としています。

欧米を例として挙げますと、小売とメーカーは在庫情報を共有しているケースが通常です。それは、欧米では小売業が寡占化しているという事情もあります。

日本は地元スーパーなどの小売店が多く、メーカーとの間にも卸売業者が入ります。こうした欧米との違いはありますが、持続可能な物流に向けては、小売と卸売業者、メーカー、物流事業者間の情報共有が欠かせません。

さらに、「お客さま優先」といった事業者の意識改革も必要です。

例えば、電化製品の物流では、配送時に外装の段ボールに傷がついた場合、製品自体に問題がなくても、返品処理をするケースが多くあります。その製品を購入するお客さまの心象を考えての対応なのでしょう。しかし、実際に外装のちょっとした傷を気にする消費者はどのくらいいるでしょうか。

事業者間のやり取りでも、着荷主から特に要望がないにもかかわらず、午前着がいいだろうと安易に午前着を指定している場合も多いといえます。そうした、物流の負荷を考慮しない「取引相手への配慮」を減らすことも、物流を持続可能にしていくのに必要なことです。

もし明日から物流問題に取り組もうとすれば、まずは自社の「着荷主」としての立場から把握してみることが必要です。急ぎでない部品や部材が翌日や午前指定になっていないか、荷受けにどのくらい時間がかかっているか。これらを把握するところからが、スタートです。

意外にも、自社の着荷主としての姿を理解している企業は多くありません。ぜひ自社での実態を把握し、取り組めるところから物流改革を進めてください。

消費者の意識の変化と取るべき行動

いわゆる「2024年問題」があり、消費者のみなさんの意識が物流に向いた実感はあります。特に再配達に関しては、かなり問題意識が高まったでしょう。しかし、小売店での欠品が物流問題と関係していることについて、どれくらいの方が認識しているでしょうか。今後は、そうしたところまで、消費者の意識が向いていくといいと思います。

また、消費者がとるべき行動として挙げられるのは、あまり新商品や限定品を買い求めないことです。かくいう私も、新商品や限定品に弱いので、自分自身への戒めでもあります。

画像はイメージです

画像はイメージです日本の小売市場は、商品点数が多いだけでなく、季節ごとに新商品が発売されるなど、商品の入れ替えが非常に多いという特徴があります。こうした商習慣は、物流に高い負荷をかけているということも知っておいてください。

物流にとって望ましいのは、需要の変動があまりない「平準化」です。この点、欧米では、選択肢の多さよりも安定して安く買えることが優先されるので、物流も安定するのです。

私たち消費者は、新商品や限定品販売の裏側にある、物流事業者の負担を認識することも必要なのだと思います。

目指すべきは「日本型物流システム」

日本の物流システムを単純に効率化だけするのであれば、欧米を真似ればいいという話になります。

しかし、これまでお話してきた通り、日本の商習慣は他国にない独特なものです。また、道路や鉄道などのインフラも欧米とは異なります。したがって、そのまま欧米の物流システムを日本に持ち込んでも機能しないでしょう。消費者が多様な商品を入手することができるという日本の流通の特徴を保持しながら、物流の負荷を下げていくことが必要となっています。

画像はイメージです

画像はイメージですとはいえ、現在の日本の物流は非効率すぎます。情報共有は進んでいませんし、標準化も遅れています。物流に負荷をかける商習慣も、見直さなければなりません。

これまでは物流サービスを提供する側、すなわち供給が需要に合わせてきました。ですから、荷主が時間指定を要求すれば、物流側はそれに対応してきたわけです。けれど、そうした対応にはもう限界がきています。

これからは、需要が供給に合わせなくてはいけない時代になるでしょう。そのように荷主側が対応しなければ、日本の物流は持続できないからです。

日本の物流改革に向けた議論は、ようやく本格的に動き出しました。今後は、議論した内容を、どうやって現実に落とし込んでいくかという段階になっていくでしょう。必要な情報を収集し、物流を束ねることによってどのように効率化を進めていくか、機能的な面も含めて私はこれからも考えていきたいと思います。

政府は、「物流効率化法」において、年間取扱量が多い一定の事業者に限られますが、「物流統括管理者」の設置が義務付けられるようになります。「物流統括管理者」は、企業の物流施策を統括し、業務の効率化や合理化に取り組む役割を担います。

今後は物流、サプライチェーン全体の知識があり、マネジメントできる人材の必要性が高まるでしょう。なぜなら、物流戦略によって企業の利益は大きく変わるからです。実際に海外では、ロジスティクス部門は経営の中核にあたる重要なポストと考えられています。

私が勤める流通経済大学では、サプライチェーン全体を俯瞰できる人材を育成し、持続可能な物流実現と日本経済の発展に寄与したいと考えています。具体的には、2025年度から社会人向けの「リカレント教育プログラム(SCMプロフェッショナル人材育成プログラム)」を開講しました。これは文部科学省の「リカレント教育エコシステム構築支援事業」にも認定されています。

日本の物流改革には課題が多いものの、「日本型物流システム」の実現に向けて、私も大学とともに力を尽くしてまいります。

編集後記

矢野先生のお話をお聞きし、私たちの生活がいかに物流に支えられているのかを実感しました。欲しいものが欲しいときに手に入る時代は、過去のものとなるのか。物流の未来は、私たち消費者の行動にもかかっているのだと思います。これまでの「当たり前」が、実は特別だったと気づくことから始まるのかもしれません。

- 堀江恵美子

インタビュー記事の執筆を中心に活動。士業や医師、経営者のほか、インタビュー慣れしていない人物へのインタビューも得意とする。インタビュイーが言語化できていないことを汲み取り、読者に分かりやすく伝えることがポリシー。