“砂糖との上手な付き合い方”が未来を変える

~お砂糖博士®︎が語る、健康で持続可能な暮らし~

- 歯科医師・歯学博士

日本大学松戸歯学部解剖学Ⅱ講座兼任講師新美 寿英氏(にいみ としひで) 静岡県沼津市出身。歯科医師・歯学博士。日本大学松戸歯学部解剖学Ⅱ講座兼任講師。2014年に三島駅北口にて「新美歯科オーラルケア」を開業。歯科医師の立場から口を通して健康づくりを支える一方、「お砂糖博士®」として、砂糖の健康影響に関する研究・啓発活動に取り組む。主な講演テーマは、「お砂糖が歯や体に及ぼす影響」「お砂糖の種類による違いや各種人工甘味料の特徴」「お砂糖の歴史」など。「お砂糖との上手な付き合い方」を提唱し、日々の診療や講演活動、動画配信、講座を通じて、減糖のための食事指導や食生活改善の提案を行っている。

目次

「お砂糖博士®︎」として、砂糖との付き合い方を発信

私が「お砂糖博士®︎」として活動を始めたのは、2015年頃です。2014年に歯科医院を開業し、歯科医師として日々診療を行うなかで、虫歯が多い人は砂糖も多く摂取しているということを実感しました。

「実感した」というのは、学生時代に、歯と細菌と基質(砂糖)が合わさって虫歯ができることを、理論的に学んで知っていたからです。しかし、大学では砂糖について体系的に学ぶ講義は、ほぼありません。患者さんに砂糖を控えるようにアドバイスしようにも、自身が砂糖について知識を持っておらず、どう控えればいいのかお話できなかったのです。

「お砂糖博士®︎」として発信するYouTubeチャンネル(YouTubeから)

「お砂糖博士®︎」として発信するYouTubeチャンネル(YouTubeから)そこで、砂糖について徹底的に調べ始めました。これが、私が「お砂糖博士®︎」になったきっかけです。

砂糖について学び始めた当初は、自分の患者さんに啓発することが目的でした。ところが、実は砂糖について知っているようで知らない人が世の中に多いことに気がつき、それならば広く伝わる方法で発信しようとYouTubeを始めることにしたのです。

「お砂糖博士®︎」というネーミングは、義理の叔父からヒントを得ました。義理の叔父も歯科医師で、義歯(入れ歯)治療が得意だったことから、「入れ歯博士®」という商標登録を既に取得していたのです。私が叔父に、砂糖に関する知識を発信していきたいと相談すると、商標登録について教えてくれ、話題づくりの一つになればという気持ちで商標登録をすることにしました。

商標登録をしたとしても、何か変わるわけではありません。これによってお金を稼ぎたいといった欲もなく、いまでも単に名刺交換時の会話のきっかけになれば……くらいの気持ちでいます。

現在は、大学や自治体での講演活動、YouTubeの発信に加え、「お砂糖講座」というものも開催しています。「お砂糖講座」は初級編と上級編があり、どちらもオンライン・オフラインそれぞれで受講可能です。受講者の約8割が歯科関係者であることをみると、歯科業界での砂糖への関心の高さを感じざるを得ません。

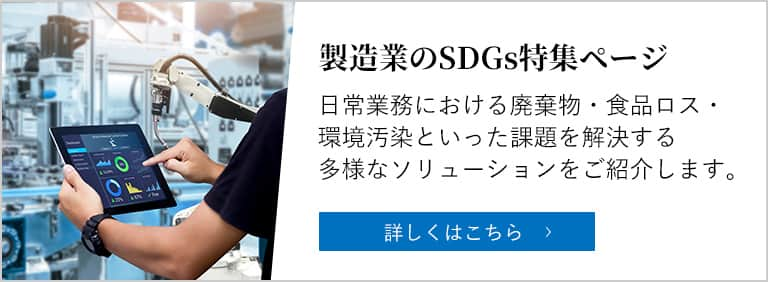

なぜ砂糖を摂ると虫歯になりやすいのか

よく「虫歯になりやすい人となりにくい人がいるのはなぜですか?」と聞かれることがあります。実際に、唾液の量や歯の硬さ、裂溝(れっこう)という歯のくぼみの深さによって、虫歯になりやすさに個人差があるのは確かです。ただし、虫歯になる仕組みは全ての人に共通しています。

虫歯は「歯・細菌・基質(砂糖)」が合わさることで作られると、先ほど説明しました。

虫歯ができる3要素

虫歯ができる3要素具体的には、口の中の菌(ミュータンス菌)は糖を栄養分にしていて、糖を取り込んだあと、代謝産物という排泄物のようなものを出します。この代謝産物は酸を発生させるため、その酸によって歯が溶かされ穴が空いてしまうと考えられているのです。

この理論に基づくと、代謝産物を出す菌が口の中にいなければ虫歯になりません。これは動物での検証でも明らかになっています。しかし、人の場合、菌を全く無くすというのは不可能なことです。私たち歯科のプロが歯磨きをしても菌をゼロにはできないので、一般の方はなおさら難しいと思います。だからこそ、菌の栄養となる砂糖の量を抑えることが大切なのです。

虫歯と砂糖と健康の関係性

虫歯は健康のバロメーターです。ただし、虫歯が直接的に全身の健康に影響するというよりも、虫歯ができるような食生活が健康に影響すると私は考えます。

虫歯になりやすい食生活とは、砂糖などの糖分が多い食生活です。そうした生活を10年、20年続けていると、虫歯が増えるだけでなく、糖尿病といった生活習慣病にもなりやすくなるでしょう。

歯科診療の様子(画像提供:新美氏)

歯科診療の様子(画像提供:新美氏)例えば、子どもを例にしてみると分かりやすいと思います。子どもは虫歯になっても、突然糖尿病になることはほとんどありません。しかし、虫歯が多い子がそのままの食生活で大人になると、生活習慣病のリスクが高まるはずです。

また、砂糖の摂り過ぎは痛風のリスクも高めると言われています。痛風といえば、一般的には酒やタンパク質の摂り過ぎが原因とされがちですが、実は砂糖もリスク要因の一つなのです。これは、砂糖とアルコールが肝臓で代謝される際に、どちらも肝臓に大きな負担をかける点が共通しているためです。つまり、アルコールの摂り過ぎで肝臓を悪くするように、砂糖の摂り過ぎでも肝臓を壊す可能性があるということになります。

肝炎には、アルコール性と非アルコール性という2つのタイプがありますが、非アルコール性肝炎には砂糖の摂り過ぎも関係しているのではないかと思います。砂糖の摂り過ぎは肥満などによる生活習慣病のリスクを高めるだけでなく、肝炎といった病気のリスクも高めることを知っておくことが重要です。

「砂糖の大洪水」となっている現代の食事

私たちが普段、何気なく買って食べている加工食品には、大量の砂糖が使われています。その代表格が清涼飲料水です。日本で売られている清涼飲料水には、ペットボトル1本(500ミリリットル)あたり、57グラムほどの砂糖が使われているものもあります。

推奨される1日の砂糖摂取量の上限が成人で約20〜25グラムであることを考えると、その砂糖の量の多さが分かるでしょう。

画像はイメージです

画像はイメージです現在、世界45カ国では、清涼飲料水に砂糖税というものをかけることで飲み過ぎを防ぐ措置がとられています。それほど、砂糖の過剰摂取が問題になっているのです。

清涼飲料水以外にも、気をつけるべき食品があります。それが、パンです。日本の小売店で売られているパンの多くには、砂糖と油がふんだんに使われています。食パンやロールパンといった、一見プレーンに見えるパンも例外ではありません。

菓子パンは明らかに甘いものだという認識がありますが、食パンやロールパンは食事として食べることが多いため、砂糖を摂っているという意識はあまりないと思います。だからこそ注意が必要なのです。

また、意外に知られていないところだと、乳酸飲料などにも多くの砂糖が使われています。健康食品として毎日飲んでいると、知らず知らずのうちに砂糖の摂り過ぎになっているかもしれません。

このように、私たちの生活は大量の砂糖で溢れていますが、それに気がついていない人が多いことが、現代の問題点であると思います。そこで「お砂糖博士®︎」のSNSでは、食品に含まれる砂糖の量をスティックシュガーで表現し、「砂糖の可視化」に取り組んでいます。さまざまな食品や飲料水を掲載していますので、ぜひ参考にしてください。

砂糖とうまく付き合うために消費者や事業者ができること

砂糖の摂取量を抑える方法として私がおすすめするのは、米食です。現代はパン食が多くなっていますが、パンには、お伝えした通り砂糖や油がたっぷり使われています。さらに、ジャムを使えば、合わせて10g程度の砂糖を摂取することになり、朝の1食で1日の推奨摂取上限量の多くを摂ってしまうことになるかもしれません。アンパン、メロンパン等の菓子パンの砂糖の含有量は20gを超えるものもあり、ケーキを食べているのと同じです。

食パン1枚あたりの砂糖含有量(画像提供:新美氏)

食パン1枚あたりの砂糖含有量(画像提供:新美氏)一方、ごはんを主食にすると、それだけで砂糖を抑えられます。ごはんに合うおかずも和食が中心となるため、自然と砂糖や油の摂取量が少なくなるのです。

私の歯科クリニックでは、スタッフの昼食用に毎日ごはんを炊いています。それまでは昼食にコンビニ食を摂るスタッフが多くいましたが、ごはんを炊くようになってから、おかずだけを持参する人が増えました。おそらく、スタッフの砂糖の摂取量は以前より少なくなっているはずです。

米の価格高騰が問題となり、一般家庭で米の消費を抑える傾向があります。しかし、私の調べでは、まだ一食(150g)あたりの価格において、食パンよりもごはんの方が安いことが分かりました(2025年6月時点)。砂糖の摂取量を抑えるためにも、ぜひごはんを主食にしていただきたいと考えています。

事業者の方にお願いしたいのは、砂糖の含有量を明確に表示してほしいということです。食品の栄養成分表示を見ると、砂糖は炭水化物として表示されています。しかし、炭水化物には小麦やデンプンなども含まれるため、純粋な砂糖だけの含有量が分かりません。

食品あたりの砂糖含有量が分からないため、日本人がどのくらい砂糖を摂っているか政府も把握できていないそうです。そのため、世界で取り組まれている砂糖の摂取規制が日本では行えないのだといいます。

食品や飲料の製造販売に関わる企業のみなさんには、日本人の健康を守るためにも、まずは砂糖の含有量を明らかにしてほしいと思います。その上で、消費者が選択できるようにしていただけるのがいいのではないでしょうか。

特に子どもへの対策は重要です。子どもの虫歯でいうと、1993年頃、14歳の子どもの虫歯は平均6本でした。現在の14歳は0.8本とほとんど虫歯がありません。これは砂糖の消費量ともリンクしているので、やはり虫歯予防にも砂糖の摂取制限は有効だと思います。

砂糖の摂り過ぎによる歯科や健康への影響もまだまだ知られていないので、私も「お砂糖博士®︎」として、もっと積極的な発信を心がけなくてはなりませんね。

砂糖から考える日本の食料自給率と地方創生

「お砂糖博士®︎」として米食を推奨していくなかで、日本の食料自給率や地方経済の発展についても考えるようになりました。

例えば、パン食にした場合、原料の小麦・砂糖・油はほぼ海外からの輸入品ですので、日本の食料自給率を下げてしまいます。一方、米は、現在の食料自給率でいうと約38%あり、国民がもっと食べることで自給率を上げることが可能です。さらに、農業が活性化すると地方の経済もよくなり、地域が盛り上がっていくと思います。

健康を意識した食事をすることは、日本の食料自給率の上昇や経済発展にもつながることですし、健康な人が増えれば、医療費も抑えられるでしょう。砂糖の摂取を抑えた米食は、いいことずくめだと言えます。

新美先生が毎年行う田植えの様子(画像提供:新美氏)

新美先生が毎年行う田植えの様子(画像提供:新美氏)「お砂糖博士®︎」として、今後取り組みたいこと

私は、2015年から「お砂糖博士®︎」として活動してきました。しかし、まだまだ力不足で、全国の方に情報が届いていないと感じます。

一方で、私のクリニックの患者さんを見てみると、少しずつ変化していることもあります。例えば、「お砂糖博士®︎」の動画を観た患者さんがジュースを飲むのをやめたり、砂糖を控えるようになって持病が改善されたりといったことです。そうした患者さんは口腔内の環境も改善され、虫歯も減っていくことでしょう。

もちろん、短期間で結果が出るわけではありません。数年間継続して砂糖を意識した生活をした患者さんに、変化が見られるようになったのです。

このように、時間がかかることではありますが、砂糖との付き合い方を知ることで、健康な人が1人でも増えるのであれば、これから「お砂糖博士®︎」としての活動を継続して情報を発信し続けていきたいと思います。

これをお読みのみなさんも、砂糖は身近な食品ですので、食事のときには砂糖について少し意識してみてください。

編集後記

食パンに含まれる砂糖の量や、砂糖の1日の推奨摂取上限量など、今回のインタビューで初めて知ることがたくさんありました。私がそうであったように、食事をするときに塩分量や脂質、カロリーを気にすることはあっても、砂糖の量を気にしたことがない人は多いのではないでしょうか。食品の成分表に砂糖の量が書かれていないことも、意識が薄い原因の一つなのかもしれません。健康で持続可能な生活のためにも、砂糖を控え、米食を中心とした食生活を意識していきたいと思いました。

- 堀江恵美子

インタビュー記事の執筆を中心に活動。士業や医師、経営者のほか、インタビュー慣れしていない人物へのインタビューも得意とする。インタビュイーが言語化できていないことを汲み取り、読者に分かりやすく伝えることがポリシー。